par Sébastien GOULARD

Les Pays-Bas poursuivent leur politique de restitution à l’Indonésie d’œuvres d’art acquises durant la période coloniale. Ainsi, en octobre 2025, le gouvernement hollandais restituait les pièces de la collection Dubois à l’Indonésie. Cette collection créée par le médecin, anthropologue et paléontologue Eugène Dubois (1858-1940) comprend plus de 28000 fossiles acquis lors de ses séjours dans les Indes orientales néerlandaises à la fin du 19e siècle. Parmi ces fossiles, se trouvent les os de « l’homme de Java » qu’Eugène Dubois pensait être le chaînon manquant entre l’homme et le singe. L’homme de Java sera classé par la suite dans les « Homo erectus ». Exposés au musée Naturalis de Leyden, ces fossiles étaient réclamés dès les années 1950 par l’Indonésie nouvellement indépendante. Cette restitution marque une étape majeure dans la coopération culturelle entre les Pays-Bas et l’Indonésie en raison de l’importance des pièces restituées.

Un processus long et difficile

En 2022, les deux pays avaient signé un accord de restitution et l’année suivante, les Pays-Bas avaient restitué plusieurs pièces à l’Indonésie ainsi qu’au Sri Lanka. En 2024 cet accord avait permis le retour d’une collection de plus de 280 pièces, dont plusieurs Bouddhas. Ces pièces sont aujourd’hui exposées au Musée National d’Indonésie. Mais, l’accord entre les deux pays ne se limite pas à la restitution des œuvres, il couvre aussi un transfert de compétences sur les questions de la préservation et de la présentation des œuvres au public.

D’autres pays occidentaux ont entamé des processus similaires de restitutions d’œuvres, vers l’Indonésie, mais surtout vers des pays africains. Dans certains cas, ces restitutions bloquent sur le fait que les pièces n’appartiennent pas à un Etat mais à un collectionneur privé auquel cas, celui-ci peut s’opposer aux restitutions.

Les institutions occidentales, privées ou publiques, peuvent aussi voir d’un mauvais œil ce processus qui menace l’intégrité de leurs collections et met en lumière les pratiques peu reluisantes mais qui étaient courantes dans le passé. Cela passe notamment par des opérations de communication visant limiter les dommages réputationnels. Ainsi, dans le cas de la collection Eugène Dubois, il est important de noter que les fouilles qui ont permis la découverte de l’Homme de Java ont été menées par des travailleurs forcés qui vivaient dans le territoire occupé par les Pays-Bas. Le processus de restitution oblige les Etats occidentaux à dévoiler une partie particulièrement sombre de leur histoire coloniale.

Les demandes des restitutions se sont multipliées depuis l’indépendances des anciennes colonies en Asie et en Afrique, mais cela ne fait que depuis quelques années qu’elles sont prises en compte par les Etats occidentaux. Les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la France ont mis en place des mécanismes pour permettre ces restitutions. Il a fallu une prise de conscience dans les Etats occidentaux du caractère injuste de ces collections résultant de pillage. D’autre part, dans les Etats du Sud, il aura fallu construire les infrastructures et assures les conditions nécessaires à ces transferts.

Un grand nombre des pièces exposées dans les musées hollandais ont été acquises dans des conditions contestables -souvent le résultat de pillages-. L’enjeu pour les Pays-Bas comme pour les autres anciennes puissances coloniales est de restituer ces œuvres dans les meilleures conditions. Mais, le rôle des anciennes puissances coloniales s’arrête là. Bien sûr, les accords de coopération peuvent aussi couvrir la mise en valeur de ces pièces, mais seul le pays hôte, l’actuel propriétaire de ce patrimoine peut décider de ce qu’il veut faire de ces artéfacts. En décembre 2022, le gouvernement allemand rendait aux autorités nigérianes plusieurs bronze volés par les troupes britanniques lors d’une expédition punitive en 1897. Mais une polémique avait éclaté à propos des destinataires des bronzes restitués : les descendants de la famille royale d’Oba, ou le Musée des arts d’Afrique de l’Ouest de Benin City ? Pour les Nigérians ce débat devait rester interne au pays, et les anciennes puissances coloniales ne devaient en aucun cas intervenir.

Dans le cas de l’Indonésie, la question de la protection des œuvres restituées a été évoquée dans plusieurs médias, en raison de certains vols qui ont été opérés dans des musées indonésiens. S’il y a des problèmes de sécurité c’est une question que seule l’Indonésie peut et on peut être sûr que les autorités auront à cœur de protéger sa culture.

Une coopération gagnant-gagnant

Les Pays-Bas sont aujourd’hui le premier investisseur européen en Indonésie avec près de 46% du montant total des investissement européen dans le pays. En juin 2025, les, Pays-Bas avaient annoncé de nouveaux investissements d’un montant de 300 millions de dollars dans des projets participants aux différents programmes de développement indonésiens. D’autre part, les Pays-Bas espèrent profiter du nouvel accord de libre-échange signé entre l’Union Européenne et l’Indonésie en octobre 2025.

La décision prise par le gouvernement hollandais de restituer ces fossiles participe au rapprochement entre les deux pays, dans un contexte d’intensification des relations entre le l’Europe et l’Indonésie. Ce type d’opérations, même si elles demeurent, somme toute, symboliques, permet d’envisager de nouvelles coopérations au niveau culturelle entre les Pays-Bas et l’Indonésie. Il est à noter, qu’aujourd’hui Djakarta ne réclame pas l’ensemble des œuvres nationales présentes dans les instituions néerlandaises, mais une partie seulement, les pièces toujours présentes dans les musées néerlandais demeurent e formidable outils du soft power indonésien.

Pour l’Indonésie, comme pour d’autres anciens Etats colonisés, l’enjeu des restitutions est triple. Il s’agit tout d’abord d’une question de souveraineté : chaque Etat doit pouvoir rester maître de son patrimoine, de son histoire. Aujourd’hui, selon le FMI, l’Indonésie est la 17e économie mondiale et a dépassé ainsi l’ancienne puissance coloniale classée au 18e rang. Djakarta a les moyens de préserver, protéger et promouvoir son patrimoine suivant ses conditions. L’enjeu des restitutions est aussi politique. Il permet aux dirigeants indonésiens, en premier lieu le Président Prabowo Subianto de se poser comme un défenseur de l’histoire indonésienne et de tenter de fédérer autour de lui le peuple indonésien, un défi majeur alors que son pays est touché pas des contestations politiques depuis l’été 2025.

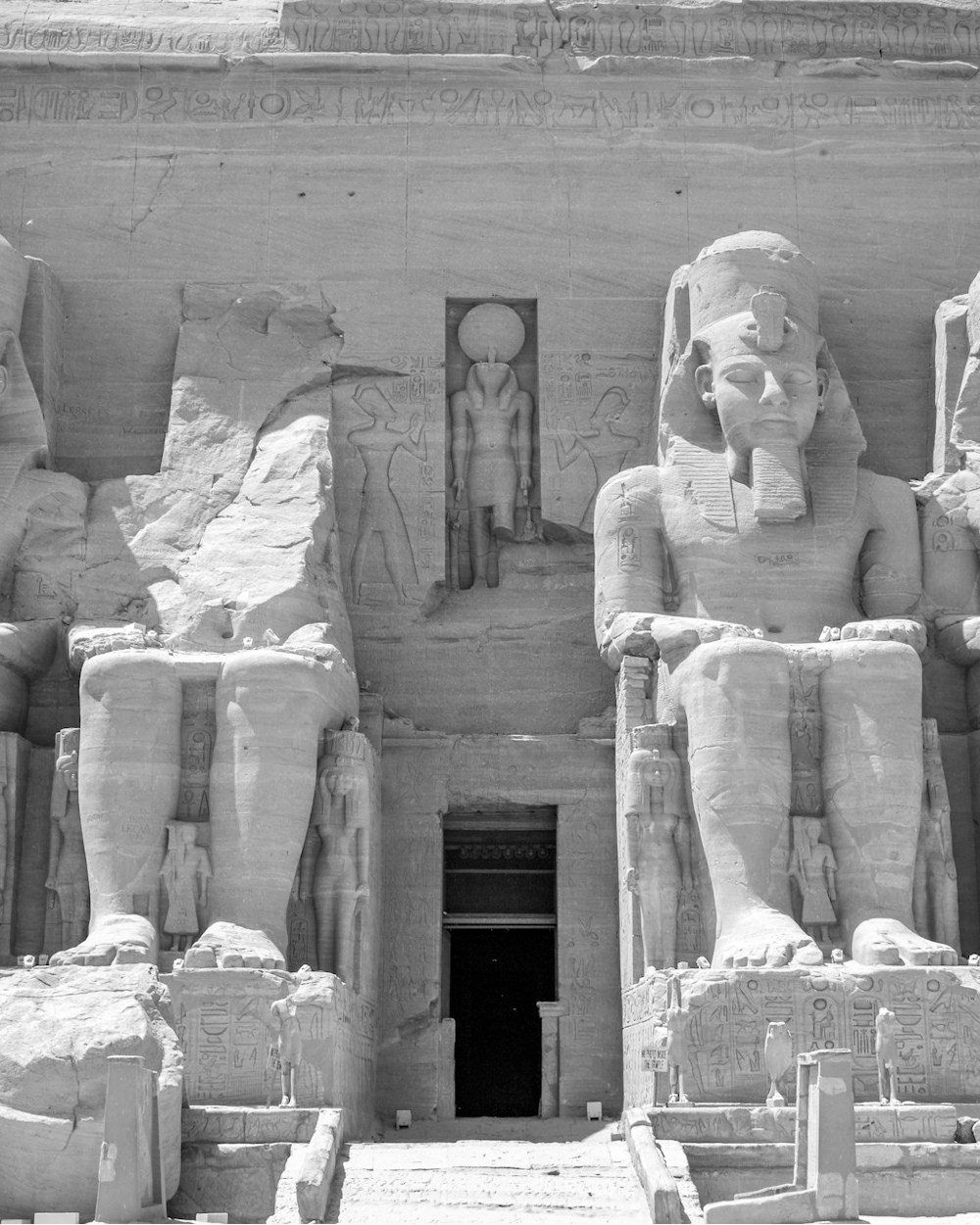

Enfin, les restitutions permettent aussi de booster le secteur du tourisme culturel. Il s’agit d’un objectif partagé par plusieurs pays pour diversifier leur tourisme et monter en gamme. C’est ainsi l’un des objectifs de l’Egypte qui espère récupérer le Buste de Néfertiti, aujourd’hui exposé à Berlin ou la pierre de Rosette, un chef d’œuvre de l’égyptologie détenu par le British Museum, ces deux œuvres emblématiques et connues du monde entier, permettraient d’accroître encore plus la visibilité du nouveau musée égyptien du Caire. L’Indonésie est dans cette situation et a besoin de pièces majeures comme l’Homme de Java pour se construire un récit culturel, artistique et touristique.

La coopération culturelle entre les Pays-Bas et l’Indonésie sera observée avec attention par les autres Etats qui espèrent répondre aux défis des restitutions artistiques avec le même succès.

Sébastien GOULARD

Sébastien Goulard est consultant chez Cooperans, cabinet de conseil spécialisé en relations internationales.

Il est également le fondateur de Diplomarty.

Sébastien Goulard est titulaire d’un doctorat en études de développement régional de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris. Il a participé à plusieurs programmes de recherche européens axés sur l’urbanisation durable en Chine.